こんにちは。富澤商店にてレシピ著者をしておりますマスダアイミです。

米粉パン、数年前からブームですよね。健康志向やグルテンフリー志向の高まりから注目されている印象があります。

私が「米粉のみでつくるパン」に出会ったのはもう10年以上前で、当時は山芋やイモ類などを使って

生地を繋げたり、食感もそこまで良いものではなく米粉パンに正直抵抗がありました。

しかし最近の米粉パンはとにかく美味しい!製粉技術の向上や、製法がアップデートされたのもあり食べやすく美味しいです。但し、小麦のパンと比べて作り方には注意が必要。

今回のコラムでは毎日の米粉パンを失敗せず、美味しく作るために大切なことや、気軽に作れる米粉食パンのレシピをご紹介していきたいと思います。

米粉パンと小麦パンで大きく違うこと

まず、米粉パンと小麦パンで大きく違うことは2つ。

①グルテンが含まれない

②小麦粉と吸水率が違う

ということです。

小麦には水を混ぜて擦り合わせることで生まれる「グルテン」という物質があります。(タンパク質の一種です。)

小麦パンでは生地を捏ねることでグルテンを作り、グルテンは分かりやすく言うと風船のような役割をするので、酵母が出したガスを包み込みます。その包み込んだガスを逃がさずに焼き上げるので、小麦のパンはふんわりします。

対して米粉には、グルテンがありません。酵母が出したガスを包み込む為の膜が無い、ということになります。なので「小麦グルテン」を添加して作る米粉パンがあります。

これは小麦グルテンを添加することで米粉には作れない膜を作り、膨らむパンを作るということです。

但しこれは小麦のグルテンを入れる事になる為、グルテンフリーにはなりません。

では米粉100%のグルテンフリーのパンはどうやって膨らませているの…?という疑問が湧きますね。

最近の米粉は米粉のみで生地を膨らませることが出来ます。それができるようになったのは、米粉用のお米の品種改良や、製粉技術の向上があります。

米粉は以前から和菓子や米菓などに使われていましたが、より細かく粉砕できるようになったことや

製粉時にでんぷんの損傷を少なくすることが出来るようになったので、米粉のみでパンを作ることが可能になりました。

次に小麦パンと大きく違うのが吸水率の違いです。

小麦パンは平均的に粉(強力粉)に対して60%~65%の加水でパンを作ることが出来ます。

米粉パンは大体80%以上。粉量と同量の水分が入ることもあります。

米粉は小麦に比べて圧倒的に水を吸うので、小麦パンのレシピをそのまま米粉に置き換えてもパンは作れません。水が少ないと、硬くて美味しくないパンになってしまうことでしょう…。

毎日炊いて食べるごはんを想像すると分かりやすいですね。

美味しいごはんを炊くには、お米150g(1合)に対して水がだいたい200g程必要なので、米粉も元はお米。水を沢山必要とします。

米粉に対して水が沢山入ると、基本的に生地は流動的でドロドロで、小麦パンのように丸めて成形が出来ません。食パンなどの型に流し入れて焼き上げるパンは良いのですが、あんぱん、丸パン、ウインナーパンなどを作りたい時によく使われるのが「サイリウム」です。

サイリウムはオオバコの種子の皮を粉末状にしたもので、食物繊維が豊富に含まれています。

主にダイエットや便秘改善、糖質コントロールに使われることがありますが、米粉パン作りではサイリウムの保水性や膨張性を利用して、「保形できるパン」を作るのに使われます。

米粉パンを上手に作るコツ

先程の話を踏まえた上で、米粉パンを失敗せず上手に作るコツをお伝えしていきたいと思います。

まず米粉にはグルテンはありませんが、お米由来の粘りがあります。

米粉パンをきめ細やかにふっくら焼き上げたいのであれば、よく混ぜることを意識しましょう。

サイリウムを入れた生地も、よく捏ねます。材料同士を合わせてしっかりと乳化させる事にも繋がりますので、さっと混ぜて終わり、ではなく、しっかりと混ぜて生地に粘りを出してあげることが大事です。

そして米粉は吸水率が高いお話をしましたが、これは米粉によっても吸水の具合が変わってきます。

米粉パンを作りはじめる際は、「レシピ通りの米粉を使う」ということを意識しましょう。

米粉パンは、水の具合による仕上がりの差が大きく、5gでも水分量が変わっただけで生地の感じが大きく変わる印象があります。

ですので、米粉の吸水具合がとても大事なポイントです。慣れてくると水分量を自分で調整して作ることも可能になりますが、慣れるまではレシピ記載の米粉を使用して、水の分量をしっかり守るということが大事です。

それともうひとつ。米粉は乾燥にとても弱いので、乾燥させない工夫をすることもポイントです。

作業中、発酵中、焼成時も出来るだけ乾燥させないように心がけていきましょう。

米粉パンの1つ残念なポイントとは?

米粉パンで1つだけ残念なポイントがあります。

しっとりもっちり、美味しさを維持する時間が小麦パンに比べて短いところです。

基本的に米粉パンは焼いた当日中は水分を含んで食べやすいですが、翌日になるとパサつき気味になる傾向があります。これはサイリウムを入れた成形パンにおいて顕著になる傾向があると思います。

米粉のみのグルテンフリーのパン屋さんが圧倒的に少ないのも、このパンの老化の早さが一因にあるのではと個人的に思っています。

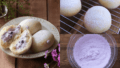

翌日でもしっとりふわふわ!ひと手間で美味しい米粉食パンの作り方

翌日になるとパサつき気味…そんな米粉パンのデメリットを払拭した作りやすく、食べやすい米粉食パンのレシピをご紹介していきたいと思います。

この米粉食パンは水をそのまま入れるのではなく、米粉の一部と水を加熱して「ゲル化」させてから仕込んでいきます。

予め加熱してアルファ化させたでんぷんを入れることで、生地の保水性がアップしてパサパサになりづらくなります。

作り方の細かいポイントを記しますので、レシピと併せてご覧ください。

ポイント① パウンド型にシートを敷く

パウンド型で手軽に作れるレシピにしていますが、パウンド型に生地を直接流し込むと焼いたパンが貼りついて取れなくなってしまうので、カットしたオーブンシートを敷きましょう。

私は毎回オーブンシートを用意してカットするのが面倒なので、繰り返し使えるオーブンシートをパウンド型サイズに合わせてカットしたものを常備しています。洗って再度使えるので便利です。

ポイント② 米ゲルは作ったらしっかり冷ます

イーストの死滅温度は60℃。出来上がりの熱々状態の米ゲルをイーストに当ててしまうともれなく死んでしまうので、米ゲルは常温程度までしっかり冷まします。

※ 米ゲル(ライスジュレ)とは ・・・ お米や米粉を水で溶いて加熱して、ゲル状にしたもの。

ポイント③ よく混ぜる・イーストをしっかり溶かす

このパンにおいて最大のポイントです。混ぜをしっかりと行います。混ぜ始めはイーストが生地に残りがちです。しっかり溶かすためにもよく混ぜます。

生地にツヤと粘りが出て、イーストがしっかりと溶けたことを確認できるまでよく混ぜます。

手が疲れる方はハンドミキサーを使用しても構いません。

ポイント④ 発酵時も乾燥させないようにする

発酵時は、湿度を足すという意味で湯の入ったコップなどを近くに置き、乾燥させないようにしましょう。米粉パンは乾燥が大敵です。

ポイント⑤ 焼成時に表面を守ってあげる

オーブンの上から出る熱風で表面が乾燥しやすくなります。同じサイズのパウンド型を被せて蓋にするか、薄く表面に油を塗るなどして被膜を作ってあげましょう。

ちなみにそのまま焼くと表面がパリパリのお煎餅のようになります。

表面がしっかり固まるまでは、被膜を作ってあげることが大事です。最後は蓋を取って焼き上げます。

焼き上がった食パンはやわらかでしっとり、ふんわり!

材料もそこまで多くないので、米ゲルを作る手間はありますが比較的簡単に作れます。

翌日も柔らかくいただけるのでおすすめです。

基本を押さえて米粉パン作りを楽しもう

昔の米粉パンは「小麦アレルギーで小麦が食べられない人の代替パン」という印象がありましたが、今は米粉パンの食感が大好き!敢えて米粉パンを選んで食べたいと思えるような、そんな時代になりました。

米粉の性質を理解して、日々のパン作りに活かし、楽しい手作りライフを送りましょう!

▼マスダアイミ先生のおすすめ米粉パンレシピ

▼合わせてチェック!