こんにちは!パン部門のレシピ著書を担当している海野綾子です。

最近、じわじわと注目されている「サワードゥブレッド」をご存知でしょうか。

市販のイースト菌ではなく、小麦と水で起こしたサワードゥという天然酵母で作ったパンの総称なのですが、ではサワードゥとは?

美味しく、健康に。サワー種とサワー種を使ったパンの魅力をたっぷりとご紹介したいと思います。

サワードゥとは?

英語でサワードゥ(sourdough)とは、「酸っぱい生地」という意味。

日本では古くから生地のことを「タネ」ともいうので、「サワー種」という呼び名の方が馴染みがあるかもしれません。

小麦と水のみから作る天然酵母の一つで、パンを膨らませるための原動力でもあり、独特の風味や爽やかな酸味、香りをプラスしてくれる調味料的な役割も果たす発酵種のことです。

アメリカのサンフランシスコサワー、イタリアのパネットーネ種、ドイツや北欧ではライ麦粉のみで起こすサワー種が有名ですね。日本では一般的に、サワー種というとライ麦粉で起こす発酵種を指すことが多いです。

なぜサワードゥは注目されているの?

とりわけライ麦粉には食物繊維、ビタミンB群、ミネラルが豊富に含まれており、優秀食材として注目されています。

そもそも小麦類には「フィチン酸」という物質が含まれており、ミネラルや栄養素が体内に吸収するのを阻害するといわれていますが、発酵によってフィチン酸は分解されることがわかってきました。

昔からの知恵で作られてきた長時間発酵のサワードゥは、その豊富なミネラルや栄養素を体内に吸収しやすくする、まさに理にかなった製法なのです。

また、白い小麦に比べてライ麦は低グルテンなのも注目される理由の一つです。食物繊維が腹持ちをよくするので食べ過ぎを防ぐ効果もあります。

サワードゥはどうやって作られるの?

手順を簡単にいってしまえば、粉と水を合わせて待つ(発酵させる)だけ。

それを毎日4~7日間繰り返す。以上となります。

粉にもともと付着しているパン作りに有用な菌や、空中を漂う菌が、生地の中で培養され続け、それを使ってパンが(適切に膨らんで)焼ければサワードゥの完成というわけです。

では完成をどうやって見極めるのか?

発酵と腐敗は紙一重。順調なのか失敗なのか視覚や嗅覚で判断するので、ちょっと難易度は上がりますが、以下に詳しく説明していきましょう。

<材料について>

使う粉は国産のライ麦全粒粉がお勧めです。ほかのライ麦粉を使う場合でも全粒粉は発酵が早く、力強い酵母ができますよ。

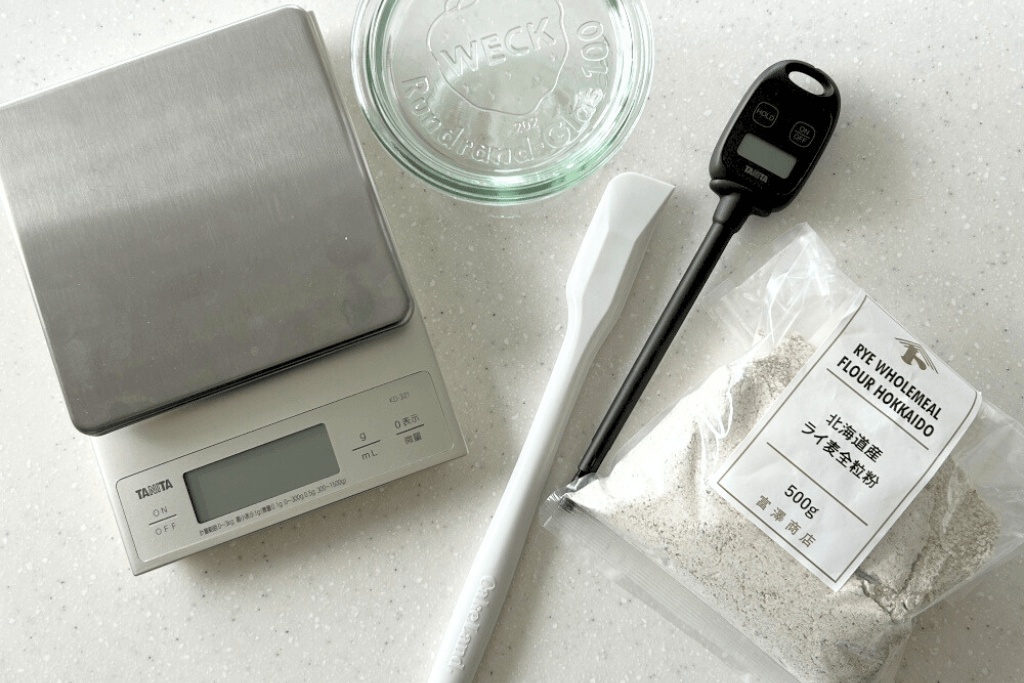

<道具類について>

使う道具類はアルコールスプレーや煮沸などによって清潔にします。

容器は蓋付きのガラス素材ですと、中の様子がわかりやすくお勧めです。容量500mlほどの容器に生地が1/3くらいの高さまで、残り2/3は空間になる大きさがちょうどよいです。

また同じ大きさのものが二つあると元種を移し替える時に便利です。

温度計は室温を計るため。常に温度を記録しておくと後々のデータとなります。冬場など温度が低い時には発酵が思うように進みませんので、ホームベーカリーやヨーグルトメーカーなどの発酵機能を使うと安定したサワー種が起こせます。

<作り方のポイント>

- 毎回、容器、器具は清潔にし、ドゥに雑菌を混入させないこと。

- 適切な温度帯(27℃~30℃)で発酵させること。

- 良質な菌は底部分にいるので、その部分を培養すること。

どんどん加えて作るやり方もありますが、私の場合、表面の黒っぽくなった部分は捨て、良質なところを培養します。

よく観察すること。途中、臭いや状態を見て怪しいと思ったら腐敗している可能性があります。

あと必要なのは「気力」のみです!

では起こしていきましょう。

サワードゥ(サワー種)の起こし方

<1回目>

材料:ライ麦粉50g+水50g

容器にライ麦粉と水を入れ、底の部分からしっかりと混ぜます。

ライ麦に水分をいきわたらせたら、側面についた粉を下に落とし、表面を平らにします。

横から見た時に生地の膨張具合が一目でわかるよう、テープなどで現在の高さに印をつけておくといいでしょう。27~30℃くらいの温度帯に24時間前後置いてください。

<経過観察> 23時間後

2倍以上の高さまで膨らんだ後、1cmほど種が沈むまで発酵させたら、1回目終了。

上部から見ると表面が乾燥して、ひび割れが確認できます。

臭いは干し草のような穀物臭があり、大きな気泡があります。

作る環境に滞在する浮遊菌の多さに比例するので1回目はそれほど膨らまないこともありますが、24時間を目安に次のステップへ進みましょう。

<2回目>

材料:元種*¹50g+水50g+ライ麦粉50g

*¹表面の黒っぽい部分は乾燥してしまっているので、取り除いて捨ててください。判断が難しい場合は捨てます。底に近い内側の、気泡がたくさん含まれた部分の50gを「元種」とします。

もう一つの容器へ元種を移します。残った良質な種は捨てるにはもったいないので「2番種」として別の保存容器などで冷蔵庫野菜室に保管します。(「2番種」の有効活用については後半で紹介)

元種に水を加えて混ぜたところに、ライ麦粉を加え混ぜ、側面についた粉を落とし、表面を平らにします。現在の高さの位置に印をつけ直し、27~30℃くらいの温度帯で発酵させます。

<経過観察> 6時間後 24時間後

6時間後

酒蔵に酒造りに適した蔵付き酵母がたくさん存在するように、よくパン作りをしている環境下ではパン作りに適した酵母がたくさん存在しており、そのため発酵が進みやすい傾向があります。

発酵は早く進みますが、熟成させたいので24時間置きます。

24時間後

ピークから1cmほど沈むまで発酵させたら、2回目終了。

大小の気泡がたくさん確認できます。

上から見るとややドロッとした感じで、上部へ上がってきた気泡も見られます。

穀物臭が少し和らぎます。

<3回目>

材料:元種50g+水50g+ライ麦粉50g

2回目と同様に混ぜて、発酵させます。

表面の黒っぽい部分の判断が難しい場合は捨てましょう。内側はベージュっぽい色になっており、気泡がたくさん含まれた部分の50gを「元種」と。

※余った良質な種は捨てるにはもったいないので「2番種」として別の保存容器などで冷蔵庫野菜室に保管します。

<経過観察> 24時間後

ピークから1cmほど種が沈むまで発酵させたら、3回目終了です。

更に多くの気泡が見受けられ、柔らかな酸臭が確認できます。

<4回目>

材料:元種50g+水50g+ライ麦粉50g

3回目と同様に表面の黒っぽい部分を取りを除いて捨てます。判断が難しい場合は捨てましょう。内側はベージュっぽい色になっており、気泡がたくさん含まれた部分の50gを「元種」とします。

余った良質な種は捨てるにはもったいないので「捨て種」として別の保存容器などで冷蔵庫野菜室に保管します。画像は元種。

元種50gに水50gを加えて混ぜた後、ライ麦粉を50gを加え混ぜます。これまでと同様に混ぜ、表面を平らにします。

<経過観察> 22時間後

ピークから1cmほど種が沈むまで発酵させたら完成です。

更に多くの気泡が見受けられ、前日よりも爽やかな酸臭となりました。この状態であればすぐにパン作りに使えます。

これがいわゆる「スターター」となります。

<完成の見極め>

今回は4回で完成としていますが、発酵がうまくいかない場合も、培養を繰り返せば7日目くらいまでには徐々に発酵力が上がってきます。

pH試験紙などあれば、サワー種を少量つけてみて色の変化を見てみましょう。

pH5くらいであれば発酵力はピークとなっているといわれます。

一般的にライサワー種はpH3.8が完成の目安といわれてますが、酸味はパンの味に影響するので、ここでは発酵力を重視してます。

<完成後の保管・種継のやり方>

冷蔵庫野菜室で保管しましょう。

なるべく早めにパン作りに使用した方がいいですが、その際、全てを使い切らずに、使った分だけサワー種を継いでいきます。

例えばサワー種を100g使用したら、残り50gに水50gとライ麦粉50gを混ぜてこれまでと同様に発酵させて、サワー種を継続維持していきます。これを「種継ぎ」といいます。

1週間くらいは保管できますが、低温保管が続くと酢酸菌が増えすぎて、セメダイン臭がすることもあります。

これでもパンは焼けるので失敗ではないですが、パンの味が酸っぱくなりすぎるので、美味しい酵母を保つために、「リフレッシュ」を行いましょう。

<リフレッシュのやり方>

【元種50g+水50g+ライ麦粉50g】

良質な元種に水を加えて混ぜた後、ライ麦粉を加え混ぜます。

これまでと同様に発酵させ、高さがピークになり、1cm下がったところで再び完成です。

サワー種が一旦完成した後は24時間待たなくても良いです。

いかがでしたか?

サワー種の歴史は古く、日本でも有名シェフや先人たちがあらゆるレシピや文献を公表されており、様々な起こし方が存在します。

私自身もこれまでいろいろなやり方をチャレンジしてきましたが、一番シンプルに生活に取り入れやすい方法を模索した結果が今回ご紹介したやり方になります。

日本の古き良き文化に「ぬか漬け」がありますが、各家庭で味が全く異なったりしますよね。サワー種も同じで、同じ材料を使ったとしても、作り手の環境で全く違うものができたりします。

このように環境によって左右するサワー種を上手にコントロールして、酸味、旨味を引き出していくのがパン職人の腕の見せ所ではあるのですが、安定した味と発酵を得るために、市販のいくつかある「スターター」を取り入れているところも多いです。

富澤商店さんでもこの「スターター」が小売されれば、もっと気軽にチャレンジできそうですね!

▼レシピページで確認したい方はこちら!

「2番種」の管理・活用レシピ

このようにサワー種を起こす時、良い菌だけを選別するために、「スクリーニング」を行うのが一般的なのですが、良質な菌が残っている部分も捨てるのは勿体ないので、「2番種」として活用していきましょう。

その都度、保存容器などに入れて冷蔵庫野菜室で保管します。

ある程度、種が溜まる頃には、水が浮いてきたり、表面が黒っぽくなることもありますが、表面を取り除くと、ベージュ色の生地が現れます。これがサワー種に近い「2番種」です。

低温保管が長いと酢酸菌がかなり増えるので、酸味を加えたいパンに調味料的に混ぜ込んで使っても良いです。

<2番種活用レシピ:クネッケブロート>

フィンランドではハパンコルプというクラッカーのようなパンがありますが、

デンマークではクネッケブロートというサワー種を使った似たようなパンがありますのでご紹介します。

作り方は「ハパンコルプ」を参照になさってください。

▼参照レシピ

パン作りを「種起こし」から楽しもう

これを読んで、サワードゥ、ちょっと起こしてみようかなーと少しでも思っていただけたら嬉しいです。

サワー種ができたら、その後のパン作りは実はとても簡単!

次回コラムでは、このサワー種を使ったデンマークのパン「ルブロ」をご紹介予定です。

どうぞお楽しみに!

コラム執筆:海野 綾子 先生

海野綾子先生 横浜「ミモザクッキング」主宰

1998年の開校当初よりパン講師を勤める。国産小麦のしっかりとした粉の旨味、酵母が醸し出す優しい味わい、

シンプルこそ感じることができる素材の美味しさに感動し、以降自然酵母や世界のパンを独学で研究。ル・コルドン・ブルー卒業。

▼合わせてチェック!